| トップページ | GCOM-Wを知る | 観測センサを知る | データを使う | 資料を読む | 地球を見る |

AMSR2の観測周波数帯とプロダクト

【海洋の観測 (海面水温、海上風速)】

海洋の観測は、船舶やブイによる限られた観測を除けば、衛星に頼るしかありません。衛星によって、広い範囲での海面水温の分布をいち早く知ることができるのです。

衛星による海面水温の観測は、静止気象衛星やAVHRRのような光学センサによるものが、歴史も長く、主流ですが、光学センサには、海面の上空に雲があるとその下の水温を測ることができないという欠点がありました。AMSR2やAMSR-Eのようなマイクロ波放射計は、空間分解能は光学センサに劣るものの、雲があってもその下の海面の水温を測ることが可能であるという大きな利点を持っています。

衛星は海の表層部分しか観測することができませんが、大気と海洋は海の表層を通じて相互作用し、変動しています。これらの変動は、ときには、エルニーニョのように、熱帯太平洋全体の水温場が変化し、大気循環場を変え、さらには遠く離れた地域で異常気象を引き起こすこともあります。

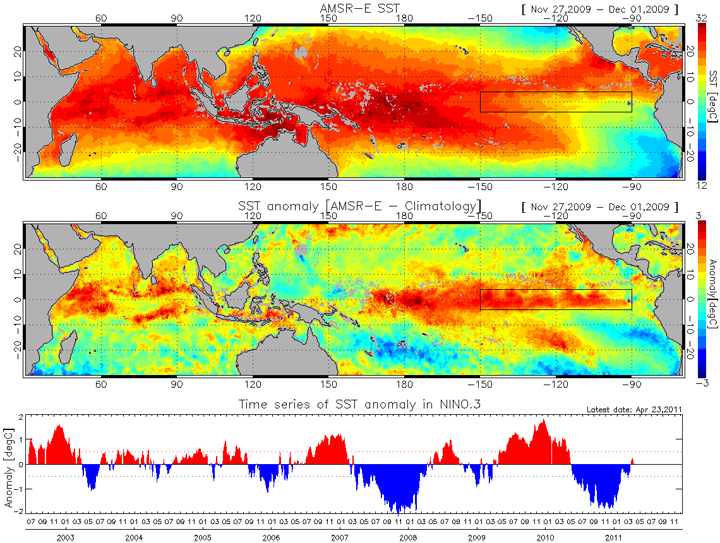

スペイン語で「男の子(神の子)」すなわちキリストを意味するエルニーニョは、本来はペルー沖に南から暖かい海流が入り込んでくるローカルな現象を指す言葉でした。現在では、もっと広い熱帯太平洋全域にわたる、大気・海洋変動を示す言葉となりました。赤道に沿って吹く貿易風(東風)が弱まることで、ペルー沿岸での冷たい水の湧昇が弱まり、普段は温度の低い中・東部赤道太平洋で海面水温が平年よりも上昇します(図中段・下段)。このため、強い対流が起こる場所が変わって、大気の循環場を大きく変え、世界中で異常気象が起こります。他方、「女の子」を意味するラニーニャはエルニーニョとは反対の現象で、赤道の東風が強まって、中・東部赤道太平洋の海面水温が平年よりも下がるため、大気循環場にも影響を与えます。エルニーニョほどではありませんが、ラニーニャも異常気象を起こすことで知られています。

AMSR2は、大気側から見た境界条件である海面水温(海洋の熱源)と、海洋側から見た境界条件である海上風速(大気の運動の強さ)を、AMSR2は観測します。

AMSR-Eによる2009年11月27日〜12月1日のエルニーニョ時期の熱帯太平洋・インド洋の海面水温分布(上段)と平年からの偏差(中段)、及び、エルニーニョ監視区域(上中段の黒枠内)の海面水温変動(下段)。