![]() 人間活動が地球環境に与える影響は今世紀に入ってますます大きくなっている。このプロセスを正確に把握し、環境変化を正確に予測するモデルを構築することが今世紀の我々の課題である。そのためには継続的な地球環境のモニタリングが必要であり、それを効果的に実現できる衛星観測は非常に重要である。

人間活動が地球環境に与える影響は今世紀に入ってますます大きくなっている。このプロセスを正確に把握し、環境変化を正確に予測するモデルを構築することが今世紀の我々の課題である。そのためには継続的な地球環境のモニタリングが必要であり、それを効果的に実現できる衛星観測は非常に重要である。

![]() 一方で、人口が集中することが多く、陸・水・大気が複雑に結びついた場所である沿岸域の現象理解とモニタリングは衛星観測の次期ターゲットとして世界的に重要視されてきている(IOC/GOOS/COOP、IGOS/Coastal

Themeなど)。

一方で、人口が集中することが多く、陸・水・大気が複雑に結びついた場所である沿岸域の現象理解とモニタリングは衛星観測の次期ターゲットとして世界的に重要視されてきている(IOC/GOOS/COOP、IGOS/Coastal

Themeなど)。

![]() これら世界的な計画の実現のためには、多くの国家が協調して地球観測を行うことが不可欠であり、グローバルな地球環境観測においても国力に見合った日本の貢献が必要とされている(例えばNASAでは、2000年から運用されているTerra/Aqua

MODISに引き続いてNPOESSミッションのVisible/Infrared Imager Radiometer Suite

(VIIRS)で、グローバルな地球環境を750m空間分解能で観測することを計画している)。しかし、700m〜1kmの空間分解能では日本周辺の細かく入り組んだ湾や内海を十分に観測することは難しい。

これら世界的な計画の実現のためには、多くの国家が協調して地球観測を行うことが不可欠であり、グローバルな地球環境観測においても国力に見合った日本の貢献が必要とされている(例えばNASAでは、2000年から運用されているTerra/Aqua

MODISに引き続いてNPOESSミッションのVisible/Infrared Imager Radiometer Suite

(VIIRS)で、グローバルな地球環境を750m空間分解能で観測することを計画している)。しかし、700m〜1kmの空間分解能では日本周辺の細かく入り組んだ湾や内海を十分に観測することは難しい。

![]() 上記の社会的要請と、海岸線が長く、多くの都市が沿岸に集中し、漁業や養殖が盛んであるといった日本の特色を鑑み、海洋分野として、以下のようなセンサを持つべきだと考える。

上記の社会的要請と、海岸線が長く、多くの都市が沿岸に集中し、漁業や養殖が盛んであるといった日本の特色を鑑み、海洋分野として、以下のようなセンサを持つべきだと考える。

· VIIRSと同様ではなく、その不足部分を補完できる(両方用いてより効果的となる)センサを目指す。

· VIIRSがグローバルな外洋域を中心に計画されているのに対し、SGLIではグローバルを視野に入れつつも、「沿岸モニタリングに特化したセンサ」と位置づける。

· そのため、VIIRSの750mグローバル観測に対して、SGLIでは世界の沿岸250m観測(植物プランクトン/懸濁物質/熱環境)+補足的な外洋観測(1km)を行う。

![]() ALOSなどの陸域センサの数バンド×数m分解能/数週間と、静止衛星の数バンド×数km/時間の観測の間で、多バンド×250m/1日(晴天データ1回/3-4日でも良いか?)の観測は上記の社会的要請の中で重要な役割を担い得る。

ALOSなどの陸域センサの数バンド×数m分解能/数週間と、静止衛星の数バンド×数km/時間の観測の間で、多バンド×250m/1日(晴天データ1回/3-4日でも良いか?)の観測は上記の社会的要請の中で重要な役割を担い得る。

![]() また、日本で上記のセンサを開発・運用・活用していくことで、

また、日本で上記のセンサを開発・運用・活用していくことで、

· 世界的に重要な地球環境問題に対する日本の貢献を示すことができる。

· 日本特有の必要性(漁業・沿岸の人口集中・アジアからの大気・海洋物質の流入)への対応がとれる。

· 地球環境観測衛星データ活用のための知識・人材を維持・発展させることができる。

· センサ開発やデータ処理技術を維持することができる。

といったメリットがある。

![]() 沿岸海洋変動過程の解明

沿岸海洋変動過程の解明

· 二酸化炭素などの物質収支に重要な沿岸域基礎生産量の推定

· 高解像度沿岸海域モデルの入力

·

力学モデル(海面水温(SST)、SSTフロント)

·

生物・化学モデル(海色、SST)

·

気象(風など)モデル(特に海・地表面温度など)

· 外洋域(1km)と沿岸域(250m)の相互作用の研究

![]() 沿岸域モニタ

沿岸域モニタ

· 赤潮などの富栄養化現象のモニタ

· 都市や開発に伴う沿岸・湖の汚染モニタ

· 沿岸海洋、沿岸都市の熱環境モニタ

· 河口水の挙動モニタ

· 自然災害モニタ

· 高解像度海氷モニタ

![]() 近海の漁場予測と漁獲高の推定

近海の漁場予測と漁獲高の推定

3.必要となるパラメータ (=>作成するプロダクト、成果物)

|

Category |

Name |

Description |

Mean |

|

(1)

海面基礎パラメータプロダクト |

規格化海面射出輝度

(nLw) |

衛星観測輝度から大気の寄与を補正し、海面直上の輝度を推定したもの |

海面上の”色”として、水中パラメタ推定の入力に用いる |

|

海域エアロゾルパラメータ |

大気補正時のエアロゾルに関する補助情報:光学的厚さ、粒径指数、吸収性など |

海色プロダクトの品質の指標となる 大気エアロゾルと海色との関係が捉えられる | |

|

光合成有効放射量

(PAR) |

光合成に用いられる波長積算の光量 |

炭素循環のパラメタである海洋基礎生産力推定の入力となる | |

|

(2)

水中物質プロダクト |

クロロフィルa濃度

(CHLA) |

植物プランクトンが持つ主要な光合成色素 |

海洋基礎生産力、漁場、富栄養化の指標となる |

|

懸濁物質濃度

(SS) |

流入土壌やプランクトンの殻など無機・有機の粒状物質 |

沿岸の河川からの物質流入(土砂など)の指標となる | |

|

有色溶存有機物の440nmにおける吸光係数

(CDOM) |

土壌やプランクトンなどから溶け出した有機物の吸光率を440nmで計測したもの |

沿岸の河川からの物質流入の指標となる | |

|

|

|

| |

|

(3)

海洋熱環境プロダクト |

海面水温

(SST) |

海面の水温 |

海流・湧昇・日射・風混合・河川水などの変動をモニタリング・解析できる 大気海洋のエネルギー交換推定の入力となる |

|

(4)

海洋応用解析プロダクト |

基礎生産力(OPP) |

海洋植物プランクトンによる単位時間・面積あたりの炭素固定量 |

炭素循環への生物過程の貢献度、分布、変動を捉えられる |

|

(5)

研究プロダクトおよび研究成果 |

富栄養化 |

富栄養化現象(赤潮判定)・環境汚染モニタリング(特定海域毎にnLwなどから判定) |

養殖、水産業での対策、沿岸開発影響評価に寄与する |

|

物質収支 |

物質収支(炭素・土壌)解析・モニタリング |

SGLIプロダクトを用いた研究成果 環境の理解、予測の向上につながる | |

|

沿岸熱収支 |

沿岸熱収支の解明、熱環境のモニタリング | ||

|

自然災害 |

広域の自然災害モニタ |

SGLIプロダクトを用いた災害過程の定量的描写 プロセスの理解と対策の基礎データとなる | |

|

漁場・漁獲高 |

漁場・漁獲高推定

|

SST、CHLA、OPPなどと漁獲との関係を把握し、効率的な漁業と資源管理に寄与する | |

|

沿岸と外洋域の相互作用 |

各パラメータの沿岸と外洋域の関連解析 |

環境の理解、予測の向上につながる | |

|

|

|

|

![]() センサ開発から始まり、物理量の算出やJAXA内外におけるデータの十分な活用と社会(科学分野も含む)還元まで含めたものを、ミッションの目的とすべきである。

センサ開発から始まり、物理量の算出やJAXA内外におけるデータの十分な活用と社会(科学分野も含む)還元まで含めたものを、ミッションの目的とすべきである。

![]() 途中で途絶えたADEOS-1,2のOCTS、GLIでは、上記目的の特に後半部分が十分果たされたとは言えず、次期ミッションであるSGLIミッションでは、センサ開発の部分よりもデータやその利用ノウハウを最大限に社会還元することに一層重点を置くべきである。そのため、以下の点に十分配慮すべきである。

途中で途絶えたADEOS-1,2のOCTS、GLIでは、上記目的の特に後半部分が十分果たされたとは言えず、次期ミッションであるSGLIミッションでは、センサ開発の部分よりもデータやその利用ノウハウを最大限に社会還元することに一層重点を置くべきである。そのため、以下の点に十分配慮すべきである。

· ハード・ソフト開発におけるリスクをなるべく避け、「確実に役立てる」ことを優先すべきである

· データ配布法、フォーマット、取り扱いソフト、などについて十分考慮する必要がある。

· SGLIデータの単独利用だけでなく、SeaWiFSやMODIS、VIIRSなど継続性をもったミッションとの複合利用を十分考慮し、複合利用することでより大きな価値を生むようにすることが重要である。

· 沿岸の早い現象をモニタリングするため、リアルタイム(即時)性が特に重要である。

![]() 長期計画

長期計画

|

西暦 |

ハードウェア |

アルゴリズム |

プロセス研究 |

モニタリング |

実利用 |

|

2004-2006 |

沿岸観測ミッションの策定 |

沿岸基礎データの収集、日本周辺など特定沿岸域アルゴリズムの開発 |

イベント毎のプロセス描写と科学的解釈 |

各パラメータのモニタリング可能性調査 |

潜在利用者・機関とのI/F調整 |

|

2007-2010 |

センサ開発・打ち上げ・運用・校正 |

東南アジア海域のアルゴリズム開発、精度検証 |

プロセスのモデル化、予測モデルの開発 |

モニタリングパラメータの整理 ->実利用へ |

利用実証 |

|

2011-2020 |

継続的なセンサの供給・運用・校正 |

全世界の沿岸域での精度向上、精度検証 |

データ同化、予測モデルの運用・改良 |

定常的なパラメータの観測・提供 ->実利用へ |

定常利用 より広い利用可能性の開発 |

海域について:先ずは日本の各沿岸域毎での成功例を作る。その後、国際貢献としてタイや文部科学省の拠点地域などをターゲットにする。

![]() 短期計画

短期計画

see, next plan

6.センサ仕様案(海洋関連バンド抜粋)

|

SGLI

(ALOHA) |

NPOESS/VIIRS | |||||||||||||

|

WL |

Width |

Lstd |

Lmax |

SNR |

IFOV m |

Targets |

WL |

Width |

Lstd |

IFOV m |

Targets | |||

|

nm |

W/m2/sr/um |

nm |

W/m2/sr/um | |||||||||||

|

380 |

10 |

60 |

210 |

250? |

250 |

CDOM,

Atmos.C |

| |||||||

|

412 |

10 |

75 |

150/250 |

400? |

250 |

CDOM,

PAR |

412 |

20 |

44.9 |

750 |

CDOM

Atmos.C | |||

|

443 |

10 |

64 |

150/400 |

400? |

250 |

CHL(low), CDOM, PAR |

445 |

18 |

40 |

750 |

CHL | |||

|

490 |

10 |

53 |

120 |

400 |

250 |

CHL

(middle) |

488 |

20 |

32 |

750 |

CHL

(case2) | |||

|

530 |

20 |

41 |

100/350 |

400? |

250 |

CHL

(high), PAR |

| |||||||

|

565 |

20 |

33 |

90 |

400 |

250 |

CHL

(Baseline), SS |

555 |

20 |

21 |

750 |

CHL,

SS | |||

|

678 |

20 |

25 |

430? |

250? |

250 |

PAR |

645 |

50/80 |

23 |

500 |

Imaging | |||

|

670 |

10 |

23 |

62 |

400 |

250 |

Atmos.C.,

SS |

672 746 |

20 15 |

10 9.6 |

750 750 |

SS Atmos.C. | |||

|

865 |

20~40 |

8 |

30 |

400 |

250 |

Atmos.C. |

865 |

39 |

6.4 |

750 |

Atmos.C. | |||

|

WL[um]

|

width

|

Tlow[K]

|

NEdTlow

|

Tstd[K]

|

NEdTstd

|

Tmax[K]

|

IFOV

|

Targets |

|

10.8 |

0.7 |

180 |

1.5 |

300 |

0.3 |

340 |

250m? |

SST |

|

12.0 |

0.7 |

180 |

0.5 |

300 |

0.1 |

340 |

250m? |

cloud detection,

Atmos.C. |

Blue colored ones are requests from Ocean use. Bold ones are requests from Ocean only.

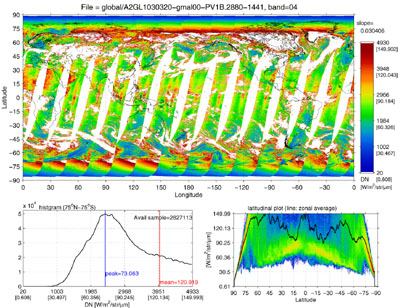

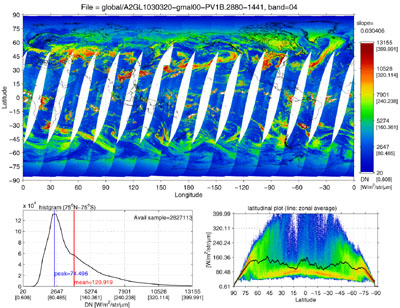

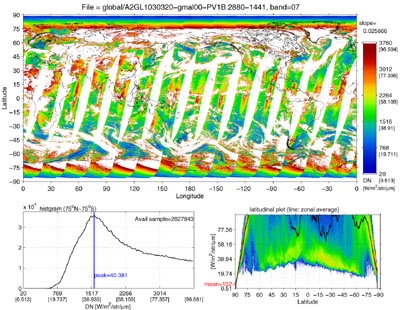

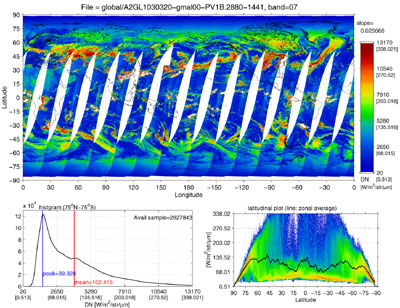

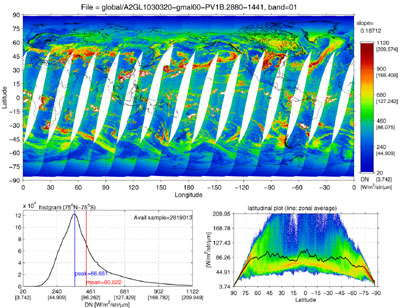

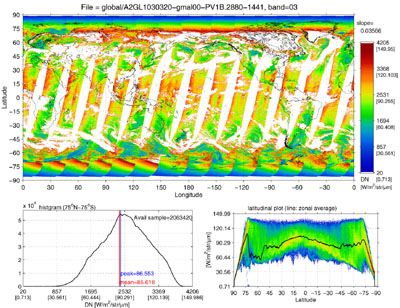

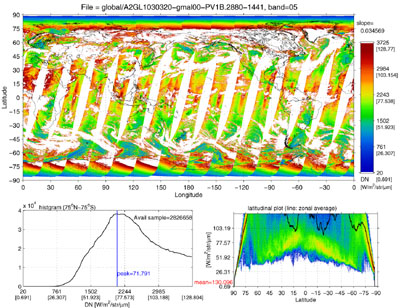

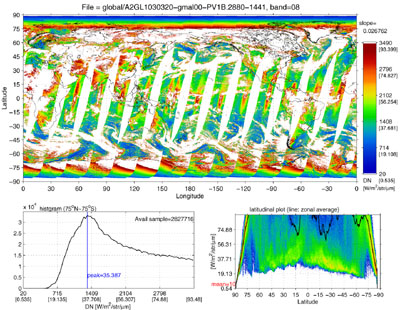

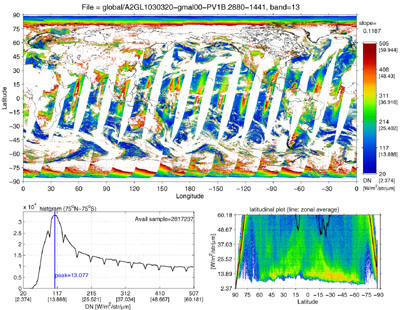

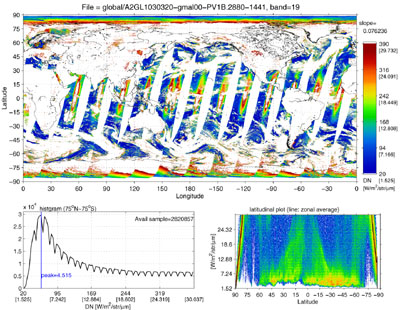

![]() Dinamic range evaluation by GLI global

data

Dinamic range evaluation by GLI global

data

(1) 380nm

... 150

W/m^2/sr/um is enough (too high) for Ocean

... 150

W/m^2/sr/um is enough (too high) for Ocean

(2) 412nm (high gain) (GLI is also saturated at 150W/m^2/sr/um)

... 150

W/m^2/sr/um is enough for Ocean

... 150

W/m^2/sr/um is enough for Ocean

(3) 443nm (high and low gains)

... 150 W/m^2/sr/um is enough for Ocean

(4) 490nm (simulated by 460nm multiplied by F0 ratio)

... 120

W/m^2/sr/um is enough for Ocean

... 120

W/m^2/sr/um is enough for Ocean

(5) 530nm (simulated by 520nm multiplied by F0 ratio) (high and low gains)

... 100 W/m^2/sr/um is enough for Ocean

(6) 565nm (simulated by 545nm multiplied by F0 ratio)

... 90 W/m^2/sr/um

is enough for Ocean

... 90 W/m^2/sr/um

is enough for Ocean

(7) 670nm (simulated by 678nm multiplied by F0 ratio)

... 62

W/m^2/sr/um is enough for Ocean

... 62

W/m^2/sr/um is enough for Ocean

(8) 865nm (high gain)

... 30 W/m^2/sr/um

is enough for Ocean

... 30 W/m^2/sr/um

is enough for Ocean

沿岸域では人間活動や沿岸の細かな地形によって空間スケールが小さく、速い変動が頻繁に生じている。

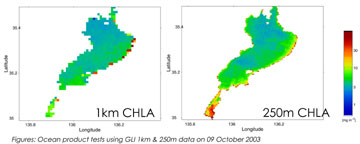

下の図はGLIの250mデータで推定した日本の沿岸における海色である。

http://suzaku.eorc.jaxa.jp/GLI/ocean/gallery/20040208001/index.html

湾の渦構造や沿岸と外海の流れの相互作用などが250m分解能だと良く把握できることがわかる。

また、250mでは1kmの海色では困難であった(比較的大きな)湖沼の環境モニタリングも

可能になるかもしれない。(下図はGLIの250mで琵琶湖のCHLAを推定した例)

大気の変動は一般的に海洋よりも拡散速度が速く、空間スケールが大きいと言われているが、

特に沿岸域においては地形などの影響を受けた細かな変動がエアロゾルなどに現れる(例えば下図)。

250m海色のために大気補正する折には、これを正しく(250mで)把握しないと、大気の変動を海洋の変動と

誤認識してしまう。よって大気補正用エアロゾルバンド(865nm)でも250m分解能が必要である。

図:コルシカ島-イタリア半島間のRGB画像(2003/04/08)

図:コルシカ島-イタリア半島間のRGB画像(2003/04/08)

(白い模様は雲ではなく、RGBの強調により見えているエアロゾルである。)

そしてこの250mスケールの変動は、これまでの1kmスケールの変動に比べて、

沿岸環境や漁業、富栄養化(赤潮)などで人々の生活により密接に関連した変動であることから、

250mの変動をモニタリング、解析し、社会へ役立てることは、科学技術の一端である衛星地球観測を、

最も効果的に社会還元することであると言える。

可視域における海洋からのシグナルは衛星で観測している大気上端輝度に対して1/10程度と小さい。

よって、海洋の情報を抽出するためには一般的に高Signal/Noise比が必要になる(see the document)。

2004年現在運用されている1km空間分解能の海色センサでは、1000以上のSNRが一般的となっている。

250m分解能で1kmと同じ高SNRを維持することは、集光面積・時間の面で難しいが、

・ SNRが高ければそれだけ現象を感度良く捉えることができる

・ 内外の多くの利用者を獲得するためには、他の海色センサに対して見劣りしないことが必要である

・ 250mスケールの変動の大きさを判別できるSNR(微細構造がノイズに埋もれない)でなければ250m分解能の意味がない

などから、極力高いSNRにすることが望ましい。

下表はGLIでの目標精度・必要最低精度であり、GLIでの実績としては最低精度はほぼ達成している。

これを元に、SNRの定量的な推奨値、最低値などの計算を今後行なう。

|

Code |

Name |

Final accuracy target |

Minimum target |

Validation methods / Targets |

|

NWLR |

normalized water leaving radiance |

-35~+50% (offshore) -50~+100% (coastal

area) |

-50~+50

% (CH01-09) 0.5 W/m2/str/um (CH10-12) |

·

Under-water spectral

radiomter · Above-water spectral radiomter ·

Accuracy to detect in-water properties (e.g., CHLA,

SS, red-tide) around

coast. |

|

PAR |

photosynthetically available

radiation |

-10~+10% (10km/monthly) |

-15~+15% (10km/monthly) |

· Comparison to data from moored buoy irradiance or geostationary satellite products ·

Accuracy to use

for deriving OPP

|

|

CHLA |

chlorophyll-a

concentration |

-35~+50% (offshore) -50~+100% (coastal

area) |

-60~+150% |

· Fluorometry, HPLC (after extraction) •·

Accuracy to use

for monitoring and study

•·

Accuracy to use

for deriving OPP

|

|

CDOM |

colored dissolved organic matter absorption at

440nm |

-50~+100% |

-60~+150% |

· Spectral absorption measurements of filtrate · Accuracy to use for monitoring and study

|

|

SS |

suspended sediment

concentration |

-50~+100% |

-60~+150% |

· Weight measurements of filter · Accuracy to use for monitoring and study

|

|

K490 |

attenuation at

490nm |

-35~+50% |

-60~+150% |

·

Under-water spectral

radiomter |

|

SST |

bulk sea surface

temperature |

0.6K |

0.7K |

· Comparison to in-situ data from GTS •· Accuracy to detect surface water-mass

structure

|

ケーススタディやアルゴリズム開発や月平均画像を作るというだけであれば、

観測頻度はそれほど重要ではないが、"モニタリンク"のためには、観測頻度も重要である。

特に沿岸域では変動が激しいため、生じている現象のプロセス解析のためにも

日々の気象のスケール(1日1回程度)がより重要となる。

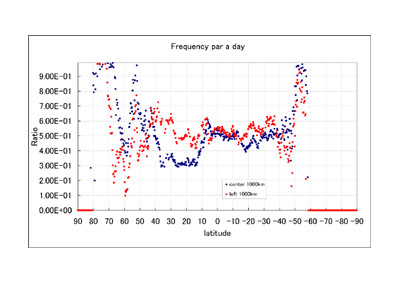

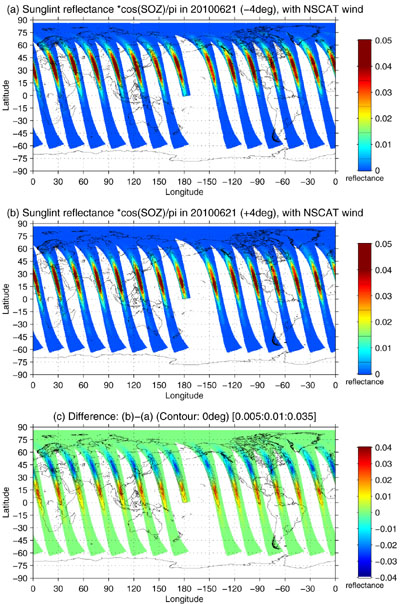

チルト機構なしでSunglintを避け、SGLIだけで十分な観測頻度を得るためには、

2000km以上の観測幅を持つことが望ましい。

現在ハードウェア設計として1000kmの観測幅が提案されている。

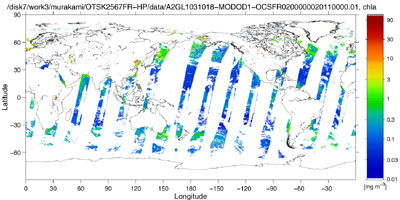

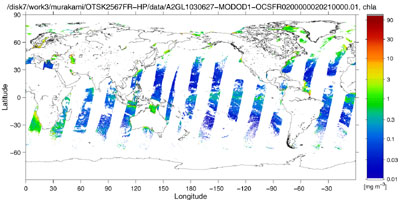

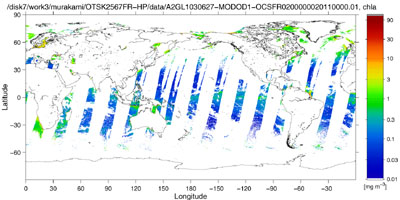

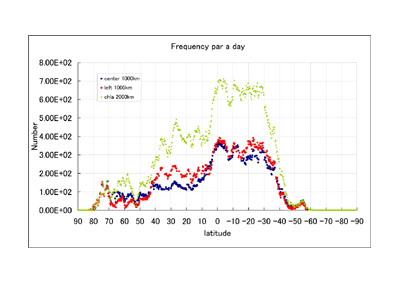

下図はMODISの5kmデータを用いてシミュレーションした海色(CHLA)の推定範囲である。

a) A simulation of CHLA coverage by 1000km swath, from Terra/MODIS on 18 Oct. 2003.

(800km, +/- 31.4deg is simulated by 705km, +/-34.7deg)

b) A simulation of CHLA coverage by 1000km

swath, from Terra/MODIS on 27 Jun. 2003

上図の楕円に見える欠損粋はSunglintである。

このCHLA推定ではGLIのVer.2 Sunglint領域補正()を適用しているが

(周辺域で救える範囲を補正、補正領域ではプロダクト推定精度がやや落ちる)、

補正しないともっと欠損域が広がる。特に夏(b)の中緯度帯では、

Sunglintと雲によって海色に利用できる領域が極端に少なくなる。

c) A simulation of CHLA coverage by the western 1000km swath, from Terra/MODIS on 27 Jun. 2003

(800km, -47.1 to +15.7 deg is simulated by 705km, -50.7 to +17.7deg)

Sunglintの無い西側(LocaltimeがAM10:30の場合、13:30だと逆になる)からNadirまでの1000km

を観測範囲にとると(下図参照)、上図のように観測領域はやや増加する。

しかし、まだ雲域も含めて3日に1回程度の観測であり、

海色プロダクトが作成される晴天域のみだと1週間に1度程度しか(晴天率0.3-0.5として)

取得できないかもしれない。

図:傾けることによる有効データ数の変化(青->赤、緑:MODIS 2000kmの場合)

この幅をさらに広げるには軌道を上げるという選択肢がある。

仮に走査幅を1.5倍にするために軌道を800kmから1200kmに上げると

地球半径6400km、GLIの周回周期101分、ケプラーの第3法則より、

T=101×((1200+6400)/(800+6400))^(3/2)

=109.5min

24×60/109.5=13.15周回/日

となり、GLIの14.25周回/日と比べて、周回数は0.92倍、

観測範囲はおおまかには1.5×0.92=1.38倍 になる。

効率よく観測範囲が埋るように軌道傾斜角(回帰軌道)をうまくとり、

ハードウェアの光学系がこの遠距離に対応可能なら、

サングリント反対側観測+高軌道の組み合わせは一つの選択肢ではある。

また、SGLIはVIIRSなどとの複合利用を念頭に置いているため、

その複合利用によって観測頻度を補うという考え方もある。

(250m高頻度という位置づけの再考が必要?)

この場合でも実利用に資するためには、少なくとも1週間に2回程度の

有効な(CHLAが推定できるような)観測が必要なので、

少なくとも上記のようにサングリントを避け、軌道を上げるといった

方策をととることが望まれる。

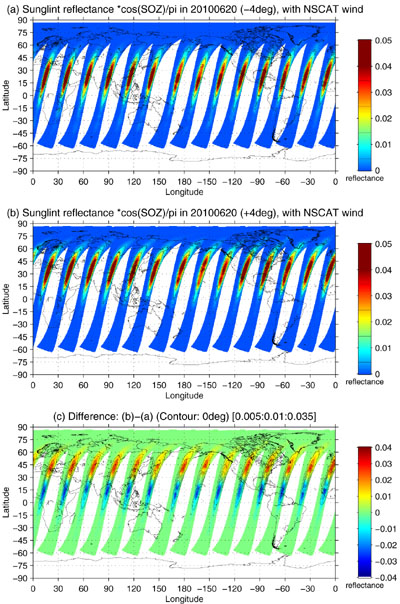

![]() Additional analysis

Additional analysis

・ Dynamic rage of SWIR channels

Global SWIR histogram of GLI (CH 24, 25, 26, 27, 28, and 29: 1050, 1135, 1240, 1380, 1640, and 2210 nm)

Global SWIR histogram of Terra MODIS (CH 05, 26, 06, and 07: 1240, 1375, 1640, and 2130 nm)

PDF file simulations for 20100620 (page-1 by GLI orbit) and 20100621

(page-2 by Aqua-like orbit)

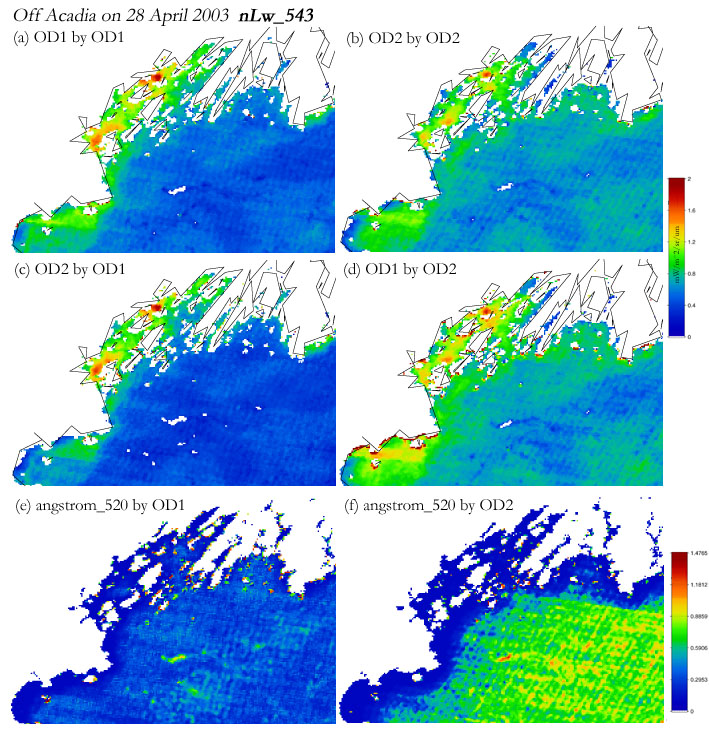

GLIの250mデータ0度と-18.5度チルトのオーバーラップ域について、可視バンドと大気補正バンド(824nmと2200nm)で

違うチルトセグメントを用い、GLI大気補正処理を行った。ここで2つの大気補正CHの角度は同じことを前提とする。

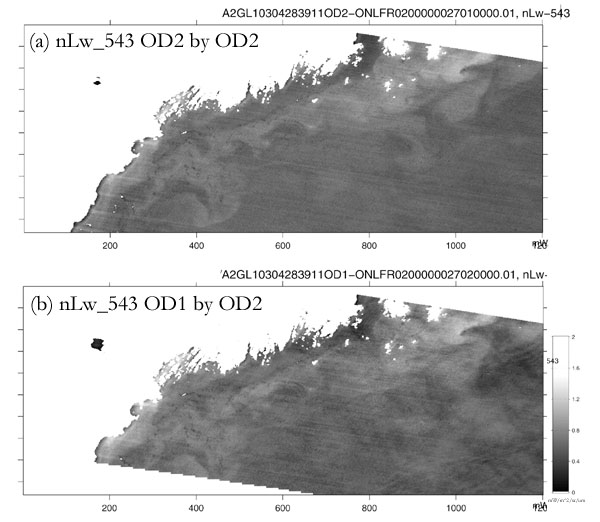

図1 OD1nLw_543とangstrom_520のカラー画像 OD*byOD*は、可視by近赤外、OD1:Naidr、OD2:チルトを表す。

図2 チルトOD2とNadirOD1の可視をチルトOD2の近赤外で大気補正した場合のnLw_543の白黒画像

結果

1.全体的に値が違う:図1(a)<->(b)や(c)<->(d) <-エアロゾルの選択が違う:(e)や(f) <-Sunglint補正精度の問題?

2.陸隣接ピクセルで異常値が出る:(d)や(c)、微妙なレジストレーションずれ?

3.旧来大気補正されていた微妙な海面反射やエアロゾルのパターンが残る (図2の右端辺りの斜めのパターン)?

結論

観測角度の違うデータでまったく処理できないというわけでもない(2つの大気補正CHの角度は同じことを前提)。

ただし利用に耐えうるプロダクトを作るためには以下が必要。

1.正確なSunglint補正<-新規開発

客観解析データによるシミュレーションでなく、実データを使うような手法が必要;

陸・海洋の670nmCHを焦点面の両端に並べてSunglint補正に使うなど。

2.それでも、陸近傍レジやエアロゾルパターンの不一致の影響を小さくするため、極力観測角度が近い方が良い

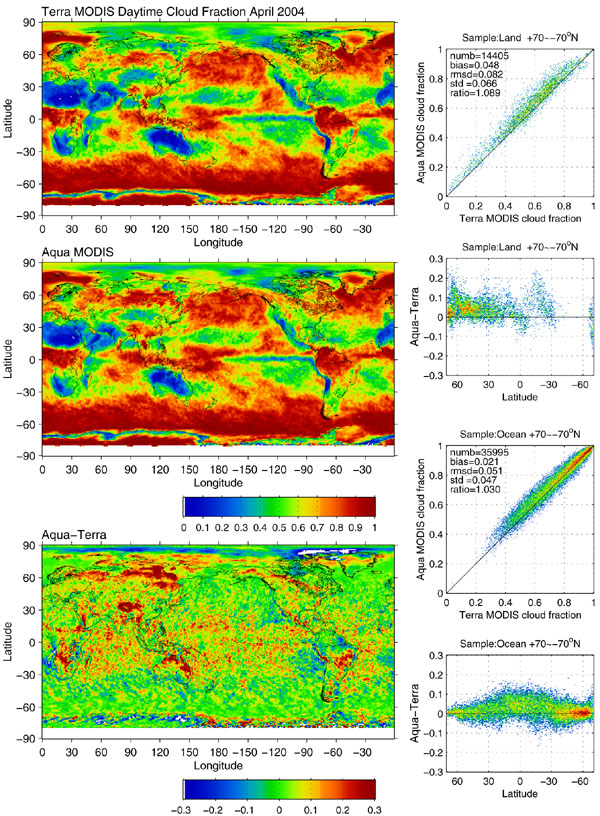

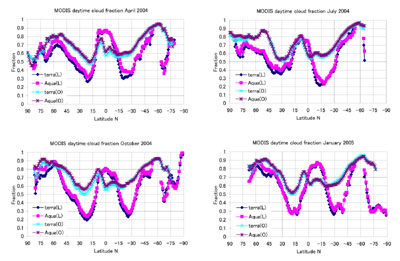

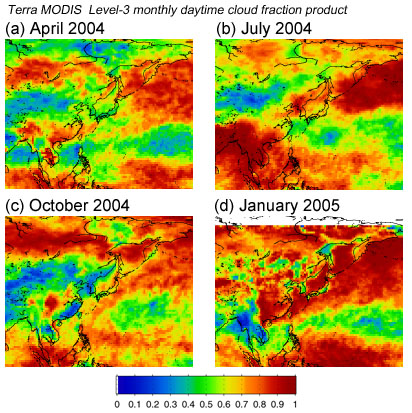

図は2004年4月月平均のMODIS cloud fraction((daytime)プロダクトで、

一番下が、Aqua(13:30)−Terra(10:30)の雲量差である。

70N〜70Sの範囲の平均で3%程度Aquaの方が大きくなっている(海で2%陸で5%)。

この月だと20S辺りで平均5%程度(海域で0-10%)と最大になり、そこから40度程度離れると、

ほとんど違いがなくなっている。

-> Other months; September 2003, April 2004, July 2004, October 2004, December 2004, January 2005

緯度分布

日本周辺拡大図

・ 海洋GLI後継機200406.doc (海洋GroupからのSGLI提案のまとめ)

・ SGLI文章_主査.doc (本多主査からの提案のたたき台とそれに対するコメント)

・ Ap6_GLI_SNR要求の例1.doc (GLIにおける海洋仕様の根拠例)

・ Coastal_sgli.ppt (CEOS/IGOS/Coastal themeにおけるSGLIの資料)

・ SGLI_murakami_20050117.ppt (午前午後の雲量、Sunglintや観測角度の違いなどの検討)

・ Histograms calculated from MODIS SSH data

MOD02SSH 20031016, 20041226, 20050613

MYD02SSH 20041226

------------------------------------------------------------------------------------------