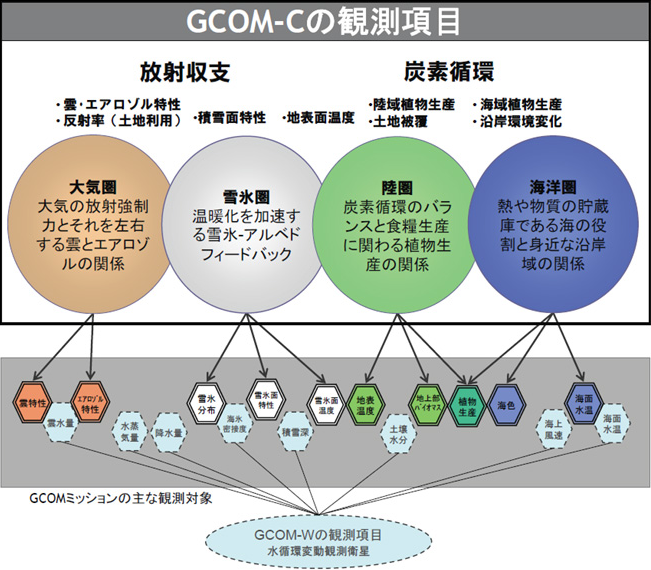

GCOM-Cの目的と観測対象

気温上昇量の予測精度の現状

地球の平均気温は、近年上昇傾向にあります。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2007年に発表した第4次評価報告書によれば、気温の上昇傾向は、今後の温室効果ガスの排出量が、想定されるどのシナリオをたどったとしても、21世紀の間継続することが予想されています(下図)。しかし、この気温上昇量を予測している気候数値モデルには現在でも大きな不確定要因が含まれています。その不確定な部分の再現方法の違いにより、異なるモデル間には、ほぼ2℃程度の予測差が見られています。

- 複数の気候数値モデルによる地球平均地上気温の1980-99年からの上昇量の見積り。

A1~B2は、IPCC「排出シナリオに関する特別報告書」(2000)で定義された2000年から2100年を対象とした温室効果ガスの排出シナリオ出典:IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約(気象庁訳)の図を一部改変

現在からの気温上昇量が約3°Cを超すか超さないかで、地球環境への影響が大きく異なることが予想されています(例、3°C未満なら穀物生産が増加し、3°C以上だと減少する、等)。将来にわたり、気温上昇を3°C未満に抑えるためには、高精度の気温上昇予測結果をもとにした、的確な排出量シナリオの選択が必要となります。

気温上昇予測をばらつかせる要因

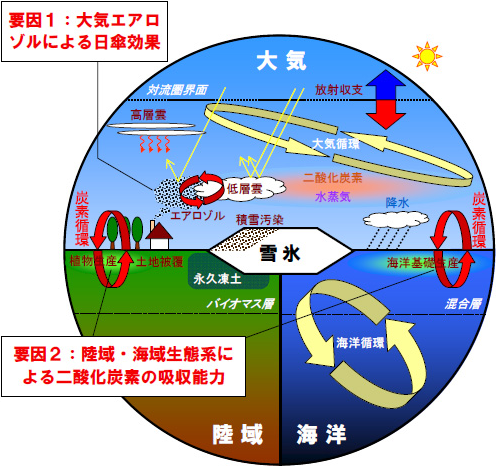

現在の気候数値モデルによる気温上昇予測値がばらついているのは、地球の気候形成に影響を及ぼしている大気・海洋・陸域の各構成要素が、気温上昇時にどのように振舞うのか科学的に理解されていないことが原因です。特に、「大気エアロゾルによる日傘効果※1」、そして「陸域や海域の生態系による二酸化炭素の吸収能力」に関する理解が大きく不足しています。

※1: 日傘効果とはエアロゾルが直接的にあるいは雲との相互作用の結果、雲の反射率を上げることで間接的に太陽光を散乱・吸収し、地上に届く日射量を減少させる効果

- 気候を形成する主な構成要素

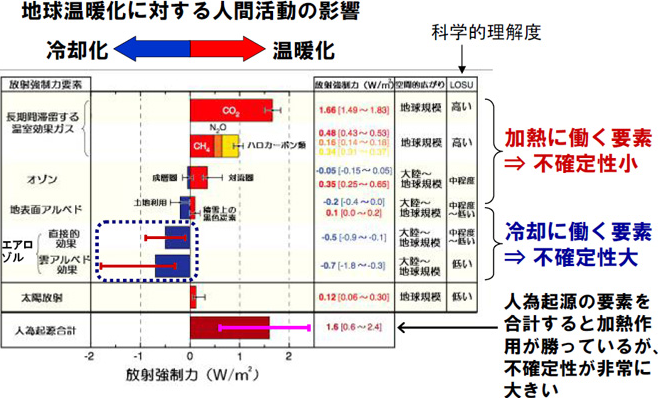

要因1: 大気エアロゾルによる日傘効果

- 人為起源の温室効果ガス並びにエアロゾルおよびその他の重要な要素およびメカニズムによる、1750年を基準とした2005年時点での温暖化に対する影響力(放射強制力)の推定値と推定幅出典: IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書

上の図は、温室効果ガスやエアロゾル等による地球の温暖化あるいは冷却化の効果の大きさを、棒グラフで表したものです。温室効果ガス等の地球を加熱する方向に働く要素の多くは、現状でも効果の大きさが精度よく見積もられていますが、エアロゾルによる直接的・間接的な日傘効果は、どちらも地球を冷やす(温暖化を和らげる)効果を持っていると考えられていますが、その大きさの見積もりには依然大きな不確定性が含まれています。また、将来、地球温暖化に伴い気温が上昇すると、雲の分布特性が変化し、冷却ではなく温暖化に働くことが理論上考えられていますが、現在の異なる気候数値モデルの間では、雲が冷却化と温暖化のどちらの方向に作用するのかの予測が大きくばらついています。

GCOM-Cはエアロゾルと雲の水平全球分布を長期継続観測(3期13年間)し、エアロゾルによる日傘効果の長期変動を精度良く観測するとともに、気候数値モデルの予測精度の向上に貢献します。

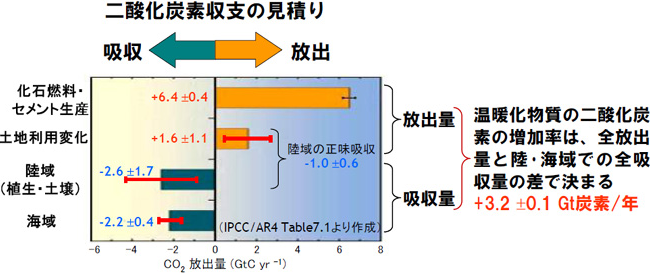

要因2: 陸域・海域生態系による二酸化炭素の吸収能力

- 1990年代の人為起源CO2の大気への年間放出量(橙色)及び陸・海域の年間吸収量(紺色)出典: IPCC第4次評価報告書第1作業部会報告書

現在、陸・海域は生態系の活動等を通して二酸化炭素(CO2)を吸収し、大気中に蓄積するCO2の濃度上昇速度を抑える働きをしています。しかし、現在のCO2吸収量の見積りには大きな不確かさが含まれています。将来、温暖化した環境下で、陸・海域がどれくらいCO2を吸収する能力を維持できるかについては、さらによく分かっていません。

GCOM-Cは、陸域と海域の植生や温度の全球分布と変動を長期観測し、生態系による二酸化炭素吸収・放出プロセスを解明し、気候数値モデルの陸域・海域生態系過程の改良に貢献します。

GCOM-Cミッションの主な観測項目

GCOM-Cでは、ADEOSシリーズに搭載された光学センサOCTSやGLIで観測してきた、地球の気候形成に影響を及ぼしている様々な物理量の観測を継承します。また、気候数値モデルの高精度化のために不可欠で、これまで精度よい観測が行われてこなかった陸上エアロゾルおよび植生バイオマスの観測に重点をおいて、さらなる観測機能の強化を行っています。